Живой как жизнь.

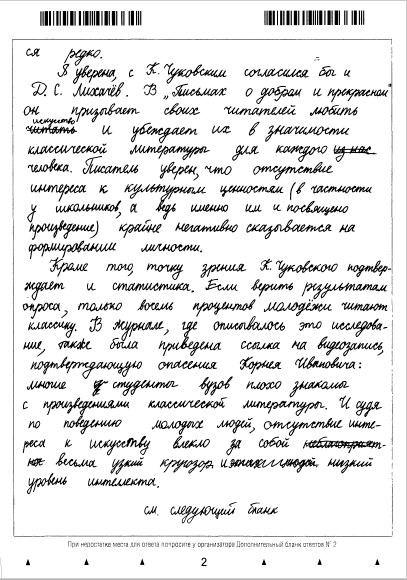

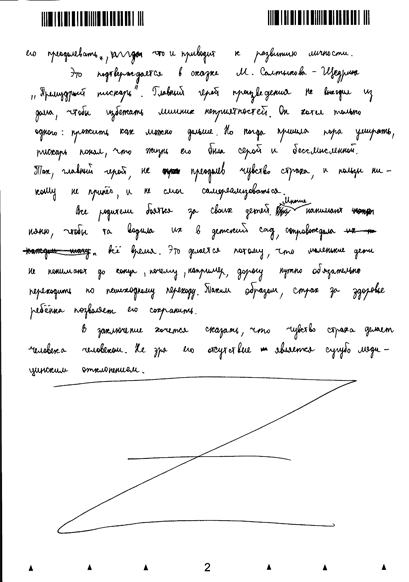

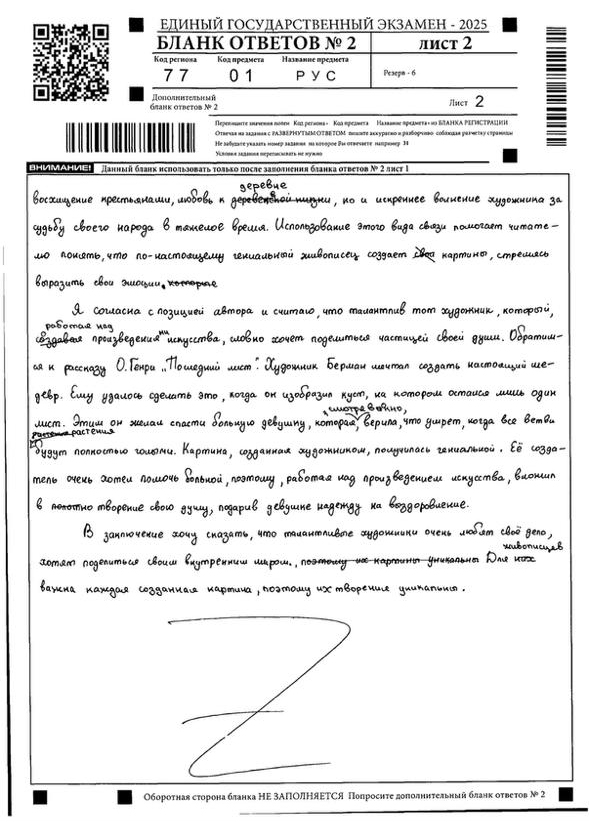

Проблемы: В чем заключается подлинная грамотность? (не только в правильном написании слов, но и в духовном восприятии литературы, в возможности иметь "духовную грамотность") В чем разница между подлинной и ложной грамотностью? (в умении пропускать литературу и искусство через сердце) В чем проявляется (или заключается) "духовное уродство" человека? (Ведь человек, не испытавший горячего увлечения литературой, поэзией, музыкой, живописью, не прошедший через эту эмоциональную выучку, навсегда останется душевным уродом, как бы ни преуспевал он в науке и технике.) В чем проявляется духовная безграмотность? ( в неумении прочувствовать) Как искусство влияет на человека? (Добавляет в его жизнь интонации, способность чувствовать, меняет его даже внешне) Какие качества раскрывает искусство в человеке? (Положительные..см. в тексте) Что должно давать образование школьникам и студентам? ( Прежде всего духовную культуру) Как привить школьниками любовь к литературе? (Перестать использовать принудительные методы) Всегда ли школа обогащает литературой, поэзией, искусством духовную, эмоциональную жизнь учеников? (Нет, для множества школьников литература — самый скучный, ненавистный предмет. Как улучшить грамотность учеников? (Орфографию невозможно улучшить в отрыве от общей культуры. Орфография обычно хромает у тех, кто духовно безграмотен. Ликвидируйте эту безграмотность, и все остальное приложится.)

Живой как жизнь (Чуковский)

Не нужно забывать, что подлинная грамотность — не только в правильном написании и произнесении слов. На днях пришла ко мне молодая студентка, незнакомая, бойкая, с какой-то незатейливой просьбой. Исполнив ее просьбу, я со своей стороны попросил ее сделать мне милость и прочитать вслух из какой-нибудь книги хоть пять или десять страничек, чтобы я мог полчаса отдохнуть. Она согласилась охотно. Я дал ей первое, что попалось мне под руку, — повесть Гоголя «Невский проспект», закрыл глаза и с удовольствием приготовился слушать. Таков мой любимый отдых. Первые страницы этой упоительной повести прямо-таки невозможно читать без восторга: такое в ней разнообразие живых интонаций и такая чудесная смесь убийственной иронии, сарказма и лирики. Ко всему этому девушка оказалась слепа и глуха. Читала Гоголя, как расписание поездов, — безучастно, монотонно и тускло. Перед нею была великолепная, узорчатая, многоцветная ткань, сверкающая яркими радугами, но для нее эта ткань была серая. Конечно, при чтении она сделала немало ошибок. Вместо блага прочитала блага, вместо меркантильный — мекрантильный и сбилась, как семилетняя школьница, когда дошла до слова фантасмагория, явно не известного ей. Но что такое безграмотность буквенная по сравнению с душевной безграмотностью! Не почувствовать дивного юмора! Не откликнуться душой на красоту! Девушка показалась мне монстром, и я вспомнил, что именно так — тупо, без единой улыбки — читал того же Гоголя один пациент Харьковской психиатрической клиники. Чтобы проверить свое впечатление, я взял с полки другую книгу и попросил девушку прочитать хоть страницу «Былого и дум». Здесь она спасовала совсем, словно Герцен был иностранный писатель, изъяснявшийся на неведомом ей языке. Все его словесные фейерверки оказались впустую: она даже не заметила их. Девушка окончила десятилетнюю школу и благополучно училась в педагогическом вузе. Никто не научил ее восхищаться искусством — радоваться Гоголю, Лермонтову, сделать своими вечными спутниками Пушкина, Баратынского, Тютчева, и я пожалел ее, как жалеют калеку. Ведь человек, не испытавший горячего увлечения литературой, поэзией, музыкой, живописью, не прошедший через эту эмоциональную выучку, навсегда останется душевным уродом, как бы ни преуспевал он в науке и технике. При первом же знакомстве с такими людьми я всегда замечаю их страшный изъян — убожество их психики, их «тупосердие» (по выражению Герцена). Невозможно стать истинно культурным человеком, не пережив эстетического восхищения искусством. У того, кто не пережил этих возвышенных чувств, и лицо другое, и самый звук его голоса другой. Подлинно культурного человека я всегда узнаю по эластичности и богатству его интонаций. А человек с нищенски-бедной психической жизнью бубнит однообразно и нудно, как та девушка, что читала мне «Невский проспект». Но всегда ли школа обогащает литературой, поэзией, искусством духовную, эмоциональную жизнь своих юных питомцев? Нет, для множества школьников литература — самый скучный, ненавистный предмет. Главное качество, которое усваивают дети на уроках словесности, — скрытность, лицемерие, неискренность. Школьников насильно принуждают любить тех писателей, к которым они равнодушны, приучают лукавить и фальшивить, скрывать свои настоящие мнения об авторах, навязанных им школьной программой, и заявлять о своем пылком преклонении перед теми из них, кто внушает им зевотную скуку. Я уже не говорю о том, что вульгарносоциологический метод, давно отвергнутый нашей наукой, все еще свирепствует в школе, и это отнимает у педагогов возможность внушить школярам эмоциональное, живое отношение к искусству. Поэтому нынче, когда я встречаю юнцов, которые уверяют меня, будто Тургенев жил в XVIII веке, а Лев Толстой участвовал в Бородинском сражении, и путают старинного поэта Алексея Кольцова с советским журналистом Михаилом Кольцовым, я считаю, что все это закономерно, что иначе и быть не может. Все дело в отсутствии любви, в равнодушии, во внутреннем сопротивлении школьников тем принудительным методам, при помощи которых их хотят приобщить к гениальному (и негениальному) творчеству наших великих (и невеликих) писателей. Без энтузиазма, без жаркой любви все такие попытки обречены на провал. Теперь много пишут в газетах о катастрофически плохой орфографии в сочинениях нынешних школьников, которые немилосердно коверкают самые простые слова. Но орфографию невозможно улучшить в отрыве от общей культуры. Орфография обычно хромает у тех, кто духовно безграмотен. Ликвидируйте эту безграмотность, и все остальное приложится.

Источник: http://rustutors.ru/novosti/82-tekst-s-ege-2018-chukovskiy-zhivoy-kak-zhizn-duhovnaya-kultura.html